初めてのポン出しならQLabでも充分 その1

どうも音響さんです。

今回はいつの間にかアップデートしてたQLab4を少し触ってみました。これからポン出しをしなきゃならないけどどうしたらいいんだと悩んでいる音響さんや、音響さんに憧れる人や、劇団や学校の演劇、お遊戯会でもなんでも。とにかく音効さんのようなことをしなきゃいけないんだけどどうしたらいいの?というような人にオススメ出来るQlabです。とはいえ最近ableton Liveだと重いよとか、止まっちゃった経験がある方が、Qlabに興味があるんだけどどーなの?っていうさわりになるかなぁと。

ableton live intro で叩き出しをしようとすると

- オーディオとMIDIトラックは16まで

- シーンは8まで

- オーディオ入出力は4in 4outまで

ネックなのはシーンが8までというところですね。その代わり4in 4out出来るのは魅力的です。単なるポン出しでボタンに音源を割り当てていくやり方であれば16 x 8 で128個叩けるわけです。これで1万円します。

一方無料版のQLabでは

- トラックという概念は無いので、困らないがOUTPUTのeditが出来ない

- シーンには特に制限はなし

- 2in 2outまで

見た目はこれじゃ貧弱というように見えますが叩き出しをしていくのならこれで十分です。あくまでもプロの音響さんが叩き出しで使うのならばLiveが今は主流なのですが、それでもQLabは負けないくらい、作り込めば2ch outでも問題なく使えます。

ただ裏技として、2outというのは1つのデバイスに対して2out(L/R)なだけで、色んなデバイスを接続していれば、マルチに出力することが可能です。例えば音楽はインターフェイスから、SEはMacのLINE出力から、別の音はUSB接続した別のインターフェイスからというような事ができそうです。

ただ裏技として、2outというのは1つのデバイスに対して2out(L/R)なだけで、色んなデバイスを接続していれば、マルチに出力することが可能です。例えば音楽はインターフェイスから、SEはMacのLINE出力から、別の音はUSB接続した別のインターフェイスからというような事ができそうです。

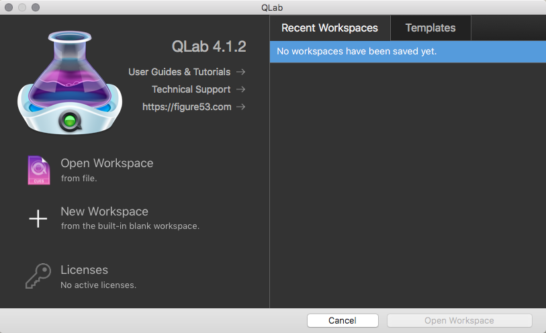

スタートアップ画面でまずワークスペースを作成します。テンプレートとか有料だとあるんでしょうけど、新規で自分で作れば大丈夫です。音源は事前に一つのフォルダに集めておいて、そこにQLabのファイルを保存したほうが良さそうです。ableton Liveを使った事がある音響さんなら、「すべてを集めて保存」の機能を使うと思うんですけど、Qlabにはそれが見当たりません。Qlabのファイルと音源のヒモ付けが、HDDのルーティングなのかもしれないので(試してませんw)要注意です。

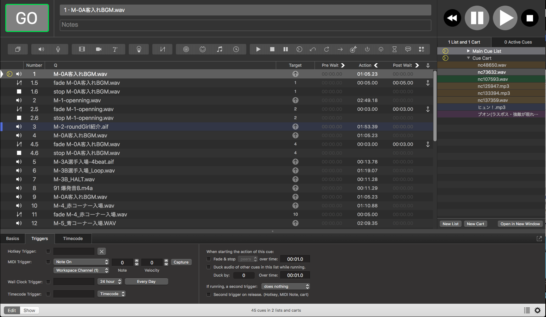

実際に自分がLiveで叩いてた仕事を再現出来るように組んでみました。細かいタイミング、波形上の編集というところは詰めてないのですが、ひとまず実際に現場では出来るな、という印象。Liveとの聴き比べも遜色なし。flacの再生はできなかったのですが、Liveっていつの間に.flacの再生出来るようになってたんですかw?びっくりしましたよ。基本的な概念としては、叩いていく順番に音源を並べて、シーンを実行していくわけですが、そこにポン出しも組み合わせることが可能です。

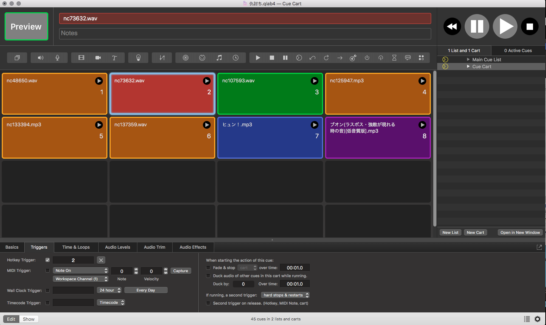

またLiveでは音源にキーを割り当てて叩き出しをすると、そのシーンにバーが飛んでいきますが、QLabでは現在実行しているシーンのまま動きません。CUE Cartというやり方で、裏にポン出しボタンが配置されています。これはありがたい。つまり戦闘シーンの音楽をバックに刀の音や打撃音がいくらなってても心配ないのです。これはヒーロー物の叩き出しに向いてる気がしますね。声優さんのトークライブでクイズコーナーとか、ゲームコーナーでの効果音なんて使い方も向いてるかもしれません。

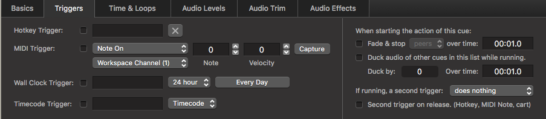

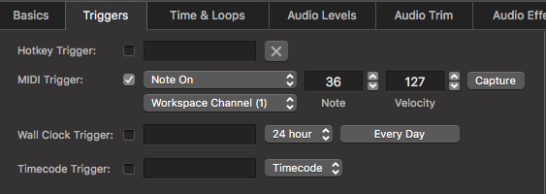

CUEに対するトリガー設定も色々可能です。HotkeyではPCのキーボード、MIDIも割当出来ますし、時刻やタイムコードでの実行も出来ます。QLabで定時退社のお知らせやお昼ごはんのお知らせだって出来る、、、、!

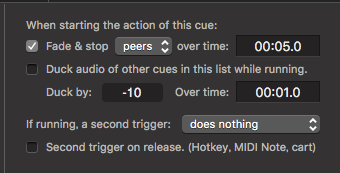

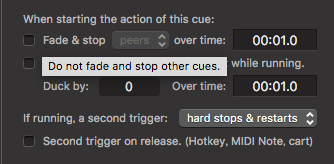

またこのCUEが実行された際に実行されているCUEをどうするかという設定も右側にあります。曲をどんどんクロスで叩いていくならFade & StopでOver Timeを設定してあげれば、どんどん曲を繋いでいけるので、テンポよくBGMが流せると思います。2chしかout出来ないのでこのやり方はアリですね。

またこのCUEが実行された際に実行されているCUEをどうするかという設定も右側にあります。曲をどんどんクロスで叩いていくならFade & StopでOver Timeを設定してあげれば、どんどん曲を繋いでいけるので、テンポよくBGMが流せると思います。2chしかout出来ないのでこのやり方はアリですね。

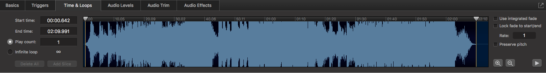

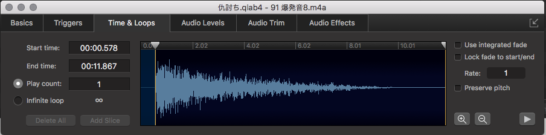

波形編集というほどではありませんがスタート点、エンド点の設定のほか、Pre Post Timeの設定、ループ再生も出来ます。

ここだけループさせておいてですね、

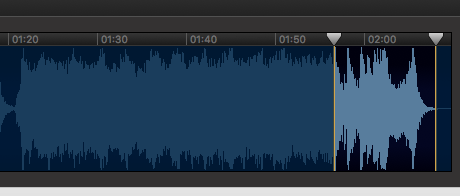

この部分を次のCUEで用意しておくというやり方をやってます。

んでさらに爆発音を上乗せするというタイミングのぼかし方だって出来るわけでこいつも足します。これがM-3での流れです。LOOPしたBGMをスッキリ終わらせたい時に有効な方法です。詳しく知りたい方は聞いてくださいw

シーン再生のほうでHot Keyをアサインして叩くことも出来るのですが、それをコピペしてったら一気に同じ音源を再生するという事故が起きましたw まぁ当たり前なんですけどね

また1CUEを再生中に同じCUEをもう一度叩くような使い方はしないだろうという概念がありますので、同じCUEを何度も叩くような使い方をする時(刀の鍔迫り合いの効果音や打撃系の効果音とか)はIf running a second triggerで hard stop & restartさせましょう。

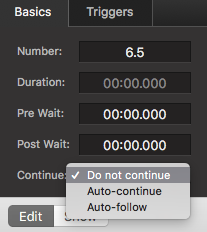

2outしかないもんで、音源のFade OutもQLabに組み込んでしまうような使い方をする場合は、Fade CUEと音源のSTOP CUEを組み込む必要があります。その際の流れは 音源を叩く、Fade Outを叩く、次の音源を叩くという流れになると思いますので、Fade outのCUEに実行したら音源を止めるCUEへAuto followするようにしてあげましょう

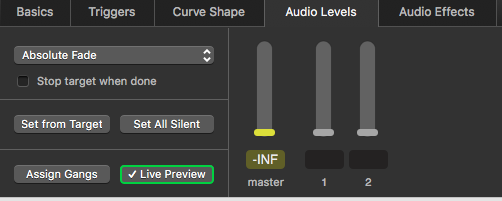

なおFadeのCUEもFade Outしかないのではなく、どのフェーダー位置へ行くかというCUEなので、フェーダー位置を指定してあげないとCUEが不完全なままバツが着くので気をつけましょうFadeのカーブも細く設定出来ます。

Liveでも見れなくは無いですが、音源の残り時間なのか、進んだ時間なのかをすぐに確認することが出来ます。実行しているCUEのActionのところの矢印をクリックするだけで切替可能。これは便利!「音終わり30秒前です!」という声が聞こえてきそう

ちゃんと検証していないのでわからなかったのですが、MIDI Padでコントロール(普段が自分でやってるNote On)してみようとおもったら、Velocityもキャプチャーされてしまい、その強さでPad叩かないと反応しないという激ムズコマンドが出来ました。MIDIでのコントロールがイマイチとなると、バックアップの同時再生が悩ましくなってしまいますね。これはもうちょっと勉強しなきゃダメだ。

ということで駆け足でご紹介しましたがいかがでしょうか?とりあえずちょっとした演劇や出しもの、式典なんかだったらQlabでちょちょいと出来てしまいます。それこそクイズ大会の音効さんなんかだったらこれで十分です。触ってて困ったのは、その音源をすぐに止めたい!っていう時に、Liveだったら各トラック毎に設置してあるSTOPボタンで他のトラックの再生を止めないで、指定したトラックだけ止められるのですが、QLabはシーンとかCUEという概念なので、そのCUEだけを止めるというところへのアクセスがちょっと面倒だったかなぁ。今回無料版でもここまで出来るという事が確認できましたので、LiveのIntroでは足りない!という方はQLabを使用してみるといいと思います。シーンの数に関しては制限らしいことが見つからなかったので、もっとシーンが増えてもいけそうな気がします。